Sono passati 500 anni da quando, sul finire del 1516, venne pubblicata a Lovanio la prima edizione dell’Utopia di Thomas More.

Sono passati 500 anni da quando, sul finire del 1516, venne pubblicata a Lovanio la prima edizione dell’Utopia di Thomas More.

Per un incarico da parte del re, More era andato nelle Fiandre. Là aveva incontrato Pieter Gilles, un erudito di Anversa, amico di Erasmo da Rotterdam, a sua volta amico dell’autore di Utopia. Nel libro, More immagina che Gilles gli abbia presentato un navigatore portoghese di nome Raffaele Itlodeo, compagno di viaggi di Amerigo Vespucci. Itlodeo, separatosi da Vespucci, si era avventurato in terre sconosciute arrivando all’isola di Utopia.

L’opera di More (*) si divide in due parti. Nel libro primo si parla dei mali dell’Europa e, in particolare, dell’Inghilterra. Itlodeo nota che c’è “una caterva di nobili” che vivono nell’ozio, con un “codazzo sterminato di fannulloni” intorno, sfruttando i contadini che lavorano sulle loro terre (p.31). Per avere terre su cui allevare le pecore, i contadini vengono cacciati, anche con l’imbroglio e la violenza, dalle loro terre e, restando così senza mezzi di sostentamento (**), sono quindi costretti al vagabondaggio, alla mendicità e al furto (pp.35-37). Le leggi che stabiliscono l’impiccagione per i ladri, dice il navigatore, sono inique e inutili: “il semplice furto non è poi sì gran delitto da meritare la pena capitale, e non esiste pena abbastanza grave che distolga dal rubare chi non ha altra risorsa per procurarsi il cibo”. Invece di colpirli con “pene gravi e tremende”, però, “si dovrebbe semmai procurar loro con molto impegno qualche mezzo di guadagnarsi il pane” (p.31). L’altro bersaglio della critica di Itlodeo sono i sovrani che si lanciano in guerre. Gli eserciti permanenti, d’altra parte, sono una sciagura anche in tempo di pace dato che i soldati, non impegnati in campagne militari, si danno a devastazioni nelle campagne e nelle città (pp.33-35).

(*) Per le citazioni si fa riferimento a Thomas More, Utopia, versione italiana, traduzione e note di Luigi Firpo, Vicenza : Neri Pozza, 1978 (con testo latino a fronte), dando direttamente, tra parentesi, il numero di pagina.

(**) More introduce il discorso con la celebre affermazione, fatta pronunciare a Itlodeo, che “le vostre pecore […] di solito così mansuete […] adesso, a quanto si dice, son diventate così fameliche e aggressive da divorarsi addirittura gli uomini” (p.35).

A quanto accade in Europa, Itlodeo contrappone gli usi di alcuni popoli che ha conosciuto durante i suoi viaggi.

I Polileriti sono “del tutto esenti da obblighi militari” e hanno misure più umane di quelle usate in Inghilterra nei confronti dei ladri. Il ladro deve restituire il maltolto (o, quando non sia più possibile, risarcirlo) e diventa schiavo. La schiavitù comporta l’obbligo di lavorare per opere pubbliche oppure per privati che pagano allo Stato, per usufruire della manodopera, una somma un poco inferiore a quella necessaria per ingaggiare un lavoratore libero. Sono “nutriti senza dure privazioni”, indossano vestiti di un colore distintivo e viene loro mozzato un pezzetto di orecchio (usanza che suona certamente barbara, ma si deve ricordare che la controparte in Inghilterra era l’impiccagione) (pp.47-51).

Gli Acori, avendo visto che, dopo la conquista di un altro regno, il loro sovrano non riusciva a gestirli entrambi in modo soddisfacente, gli avevano imposto di sceglierne uno, lasciando ad altro re l’altro (p.63).

I Macaresi, per evitare che un loro sovrano si lanci in avventure militari, hanno stabilito che la somma conservata nelle casse pubbliche non possa superare un limite stabilito in modo tale che essa sia sufficiente per poter reprimere una ribellione interna o respingere l’attacco di un nemico esterno, ma non per sostenere una spedizione militare verso altri territori (p.71).

Il vero modello, per Itlodeo, è però quello di Utopia, che viene citata alla fine del libro primo e che viene quindi descritta nel libro secondo. Utopia è un’isola che un tempo era unita al continente da un istmo che venne fatto tagliare da Utopo, il fondatore di Utopia (p.89). Sull’isola ci sono “cinquantaquattro città ampie e magnifiche, pressoché uguali di lingua, costumi, istituzioni e leggi, tutte identiche nel tracciato e dovunque simili nell’aspetto, per quanto il sito lo consente” (p.89).

L’abolizione della proprietà privata

Fondamentale per l’isola di Utopia è l’abolizione della proprietà privata. Itlodeo chiarisce come questo sia un passo decisivo: “sembra a me che dovunque vige la proprietà privata, dove il denaro è la misura di tutte le cose, sia ben difficile che mai si riesca a porre in atto un regime politico fondato sulla giustizia o sulla prosperità” (p.77). “Sono ben convinto” ribadisce il viaggiatore portoghese “che sia impossibile distribuire i beni con un criterio giusto ed egualitario, o regolare con successo i rapporti umani, se non si sradica totalmente la proprietà” (p.79).

Il personaggio More obietta a Itlodeo che, togliendo la proprietà privata e il profitto, verrà a mancare lo stimolo al lavoro e si cercherà di trarre vantaggio dalla fatica altrui (p.81). Itlodeo ribatte che la vita in Utopia dimostra che non è così. Dopo aver ascoltato il racconto del navigatore portoghese, il personaggio More si dice del parere che alcune usanze di Utopia siano “stabilite in modo totalmente assurdo” e che così sia in particolar modo per “la vita e le risorse poste in comune, senza il minimo scambio di denaro: cosa che basta da sola a spiantare dalle radici qualunque nobiltà, magnificenza, splendore o maestà, che rappresentano, secondo l’opinione corrente, il decoro e il vanto di uno Stato” (p.237).

Come è stato osservato da più autori, tra i quali J. H. Hexter che fa un’analisi dettagliata e convincente della questione (*), mentre la prima è un’obiezione seria, la seconda, messa alla conclusione del libro, è una finta obiezione che ha l’effetto di dar ragione a Itlodeo. Nel libro si parla di nobili sfaccendati che sanno solo sfruttare il lavoro altrui e scialacquare ciò che così ottengono (p.31) e il credersi “nobili” è ritenuto una ridicola “follia” (p.151) (**). Itlodeo racconta che tre ambasciatori del paese degli Anemoli si erano recati in Utopia vestiti in modo molto sfarzoso e ricoperti di monili, credendo in tal modo di impressionare gli Utopiani “con lo splendore dei loro ornamenti”, ma, al contrario, erano stati scambiati per buffoni o schiavi portati al seguito della delegazione diplomatica (pp.131-137). Per chi ha letto Utopia dovrebbe essere evidente che l’affermazione secondo la quale “nobiltà, magnificenza, splendore o maestà” sarebbero “il decoro e il vanto di uno Stato” è ironica.

(*) J. H. Hexter, L’utopia di Moro : biografia di un’idea, a cura di Mariapaola Fimiani, Napoli : Guida, 1975 (ed. orig.: 1952), pp.41-48. Cfr Robert C. Elliott, The shape of Utopia, in Thomas More, Utopia, translated and edited by Robert M. Adams, New York – London : Norton, 1992, pp.181-195 (già pubblicato in “English literary history”, 30 (1963), pp.317-334), p.193; Marcelle Bottigelli-Tisserand, Introduction, in Thomas More, L’Utopie, Paris : Editions Sociales, 1966, pp.7-62 (si veda a p.49); Irma Ned Stevens, Aesthetic distance in the Utopia, “Moreana”, n.43-44, novembre 1974, pp.13-24 (si vedano le pp.14, 17); Cosimo Quarta, Tommaso Moro : una reinterpretazione dell’«Utopia», Bari : Dedalo, 1991, pp.212-213.

(**) Cfr la “folle superbia dei nobili” e i “vani titoli di nobiltà” in Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, cura e traduzione di Gabriella D’Anna, Roma : Newton, 1995, p.52.

Il lavoro

Nella sua denuncia dei mali dell’Inghilterra, Itlodeo nota che ci sono molte persone che vivono nell’ozio, sfruttando il lavoro altrui e circondandosi di “un codazzo sterminato di fannulloni, che non hanno mai imparato come si faccia a guadagnarsi il pane” (p.31; cfr p.107). Ci sono poi uomini che, cacciati con soprusi e frodi dalle terre che lavoravano, “vengono gettati in carcere come vagabondi, colpevoli di andarsene d’attorno senza far nulla […] benché non chiedano di meglio che lavorare” (p.37).

In Utopia, invece, tutti hanno il dovere di lavorare e tutti hanno il diritto di ricevere quel che loro serve per una vita dignitosa. Tutti svolgono il lavoro in campagna, a rotazione, e hanno poi un mestiere, scelto in base alle inclinazioni personali (p.103). Dal lavoro manuale sono esentati solo alcuni studiosi (*) e chi ricopre cariche amministrative anche se questi ultimi sono soliti rinunciare all’esenzione per dare il buon esempio (p.109). Non ci sono ricchi oziosi, né mendicanti (p.107). L’orario di lavoro è quindi di sole sei ore al giorno e talvolta viene anche ridotto (pp.105-113).

(*) Per Cosimo Quarta (Tommaso Moro, cit., p.214) è “un residuo di privilegio, la cui presenza contravviene al principio egualitario o, quanto meno, l’offusca”. Per Giovanni Assereto (I precursori, in Marx, numero monografico di “Paralleli”, n. 9, agosto 1992, pp.61-64; cit. a p.63), al contrario, all’Utopia va rimproverata una “limitazione coatta del numero degli intellettuali”.

Gli schiavi

In Utopia ci sono “schiavi” (“servi” nel latino del testo originale). A loro sono attribuiti i lavori più sgradevoli. In un libro di Aleksandr Solženicyn, More è per questo presentato addirittura come il precursore dei gulag (*). Anche autori che hanno simpatia per l’opera di More mostrano qualche perplessità di fronte a tale presenza nello stato ideale. E’ il caso di Karl Kautsky (**) o di Cosimo Quarta, che definisce la presenza di schiavi “una delle più sorprendenti anomalie presenti in Utopia” (***).

(*) Aleksandr Solženitsyn, Il primo cerchio, tr. di Pietro Zveteremich, Milano : A. Mondadori, 1974, p.304.

(**) Karl Kautsky, Thomas More and his Utopia, New York : Russell & Russell, 1959, pp.200-201.

(***) Quarta, Tommaso Moro, cit., p.228.

Lo stesso Quarta nota, però, che la schiavitù in Utopia “ha assai poco a che fare con l’istituto della schiavitù nel mondo antico e medievale” (*). Ha buone ragioni Victor Dupont quando scrive che criticare More per aver ritenuto accettabile la schiavitù in Utopia è “giudicare la sostanza secondo il rivestimento verbale” (**). Cos’è dunque, in sostanza, quella che in Utopia viene definita schiavitù? Nel libro vengono indicate tre tipologie. Un primo genere è costituito da Utopiani che si sono macchiati di un reato reputato molto grave (p.169). Invece di condannarli a morte, come avveniva nei paesi europei, in Utopia si preferisce metterli ai lavori forzati (la pena di morte non è comunque eslcusa per i casi più intrattabili) (p.177). Un secondo genere di schiavi, numericamente molto più rilevante, è costituito da stranieri che nel loro paese sono stati condannati a morte per avere commesso un delitto e che vengono acquistati dagli Utopiani o anche ceduti loro gratuitamente (p.169). In questi primi due casi si tratta dunque di delinquenti che scontano la loro pena con i lavori forzati anziché con la morte (***).

(*) Quarta, Tommaso Moro, cit., p.221.

(**) V[ictor] Dupont, L’utopie et le roman utopique dans la litérature anglaise, Toulouse – Paris : Didier, 1941, p.108.

(***) Cfr Raymond Trousson, Viaggi in nessun luogo : storia letteraria del pensiero utopico, traduzione di Raffaella Medici, Ravenna : Longo, 1992, p.38: “Il mantenimento della schiavitù, che potrebbe suscitare indignazione, costituisce in realtà un progresso, perché è la risposta di More al problema della criminalità”.

Un terzo genere di “schiavi” è invece formato da lavoratori stranieri che, “laboriosi ma poveri”, decidono di andare in Utopia dove hanno la possibilità di trovare lavoro. Gli Utopiani “li trattano con rispetto e, salvo il fatto che assegnano loro un tantino di fatica in più, visto che ci sono avvezzi, hanno per essi quasi quegli stessi riguardi che usano con i concittadini”. Sono liberi di andarsene quando vogliono e, qualora decidano di farlo, ricevono una buonuscita (p.169). Per quanto non siano completamente equiparati ai cittadini utopiani (*), la situazione non è certo negativa per questi lavoratori che, come detto, vanno volontariamente in Utopia perché è per loro vantaggioso (**) e, a dire il vero, non si capisce perché siano definiti “schiavi”.

(*) Cfr Quarta, Tommaso Moro, cit., pp.128-129.

(**) In effetti, Utopia dà a questi lavoratori stranieri la possibilità di lavorare che manca ai contadini inglesi cacciati dalle terre menzionati nel libro primo e ricordati più sopra.

La guerra

In Utopia non ci sono soldati di professione ed eserciti permanenti (nel libro primo sono presentati come una sciagura per chi li ha – pp.33-35). Tutti i cittadini utopiani, uomini e donne, fanno un addestramento militare che li prepari per l’eventualità di una guerra. Pur detestando la guerra, gli Utopiani vogliono essere pronti qualora debbano entrare in un conflitto. Combattono in difesa del loro territorio o di un paese alleato che venga attaccato e per liberare un popolo che si trovi oppresso da una tirannia (p.187).

Possono prendere le armi anche per vendicare gravi danni arrecati a loro concittadini o ad abitanti di paesi amici (pp.187-189). Se una persona viene uccisa o menomata mentre si trova all’estero, viene chiesto di consegnare i colpevoli. Se la richiesta è respinta, viene dichiarata la guerra. Se, invece, il danno è solo economico, qualora sia capitato a un utopiano, si limitano a rompere le relazioni diplomatiche. Per un utopiano, infatti, non c’è una perdita personale: non essendoci in Utopia proprietà privata, è lo Stato a perderci e non si ritiene che valga la pena combattere per un ammanco. Se invece a essere iniquamente privato dei soldi è un abitante di un paese amico in cui c’è la proprietà privata, questi riceve un danno personale che per lui può essere grave e quindi, se l’intimazione di restituire il mal tolto non viene accolta, si ritiene che l’affronto sia da vendicare con la guerra (*).

(*) Per quanto il concetto che More vuole esprimere sia chiaro, si potrebbe obiettare che, allo stesso modo in cui quando vengono imbrogliati loro preferiscono un ammanco nelle casse piuttosto che dover fare una guerra, gli Utopiani dovrebbero preferire rimborsare con le risorse del loro Stato l’abitante del paese amico imbrogliato piuttosto che andare a vendicarlo con una guerra.

Un altro caso in cui gli Utopiani ritengono che sia giustificato muovere guerra è quando, avendo persone che necessitano di terra da lavorare e trovando altrove terra incolta, non ottengono pacificamente di poterla utilizzare, anche in collaborazione con gli abitanti di quel paese. Quest’ultimo caso è trattato separatamente nel libro e anche in questa sede lo lasceremo per il momento da parte riprendendolo più avanti.

Gli Utopiani cercano di vincere le guerre “con stratagemmi ed inganni” invece che con gli scontri armati. Mettono taglie sulla testa del sovrano nemico e delle altre persone colpevoli dell’ostilità verso l’Utopia, dichiarando che la ricompensa può essere riscossa anche da coloro che sono oggetto delle taglie e che avrebbero in questo caso l’impunità. Fomentano, poi, le rivalità dinastiche e i contrasti tra fazioni (pp.189-193). Gli Utopiani ritengono infatti che sia una maggiore gloria vincere con l’astuzia che non con la forza (p.189) e, soprattutto, puntano in questo modo a colpire solo i pochi che hanno voluto la guerra, senza mettere a rischio la vita dei loro concittadini e neppure quella degli abitanti del paese nemico che “sono entrati in guerra non già di propria iniziativa, ma trascinati dalla pazzia del re” (p.193).

Questo modo di agire degli Utopiani è “da altri popoli esecrato come nefandezza crudele di menti degenerate” (p.191). Tra chi ha commentato la condotta degli Utopiani, c’è chi, come gli “altri popoli” delle terre immaginarie del libro, l’ha vista in modo negativo. Tra questi c’è Lodovico Zuccolo (1568-1630) che, in un suo dialogo che ha come tema l’Utopia di More, scrive che “pessimo, e più che barbaro, è poi il proscrivere il Principe, e i Primati de’ popoli inimici, incitando con promesse e con doni i loro sudditi ad ucciderli”. A suo parere, non si può giustificare tale pratica dicendo che era attuata “per finire la guerra con la morte di pochi senza distruggere i popoli innocenti” e “stile di guerra è che si abbiano ad abbattere i Principi inimici con proprie forze, e vere forze, e non col poner loro le taglie, perché siano dai sudditi uccisi” (*).

(*) [Lodovico] Zuccolo, La repubblica d’Evandria e altri dialoghi politici, [Roma] : Colombo, 1944, pp.112-113.

In tempi più vicini, Gerhard Ritter scrive: “non è forse una politica di potenza, quella di chi per amore della propria sicurezza compra con l’oro coloro che governano popoli stranieri, li spinge al tradimento della loro nazione o li mette in discordia tra loro?” A suo dire, l’idea di risparmiare vite ha spinto More “a delle conseguenze che moralmente fanno restare perplessi” (*). J. C. Davis parla di “amoral, freewheeling conduct in foreign relations and in particular in war” e “unchivalrous conduct in foreign affairs” (**). Per Alistair Fox sono pratiche demoniache (***). Franco Cuomo li ritiene “metodi […] tra i più discutibili” (****).

(*) Gerhard Ritter, Il volto demoniaco del potere, tr. di Enzo Melandri, Bologna : il Mulino, 1971 (ed. orig.: 1948), pp.84, 92.

(**) J. C. Davis, Utopia and the ideal society : a study of English utopian writing : 1516-1700, Cambridge : Cambridge University Press, 1983 (ed. orig.: 1981), pp.54-55.

(***) Alistair Fox, Thomas More : history and providence, Oxford : Blackwell, 1982, p.58.

(****) Franco Cuomo, Le catene della libertà, in Tommaso Moro, Utopia, Roma : Newton, 1994, pp.7-10 (v. p. 9).

In realtà, non si capisce perché debba essere ritenuto immorale cercare di garantire con ogni mezzo la sicurezza dei propri concittadini quando una potenza straniera li metta in pericolo. Inoltre, come si è visto, gli Utopiani pensano anche a salvare le vite degli abitanti del paese che dichiara guerra a loro e/o ai loro alleati. Se a volere la guerra contro gli Utopiani (o i loro alleati) sono il re e i suoi consiglieri e non la popolazione, sarà contro il re e i consiglieri, e non contro la popolazione, che gli Utopiani agiranno. Come ha commentato Martin Fleisher, è “disarmingly simple and poetically just” (*).

(*) Martin Fleisher, Radical reform and political persuasion in the life and writings of Thomas More, Genève : Droz, 1973, p.18.

Victor Dupont osserva che se si può rimanere “di primo acchito sconcertati dal cinismo di questo capitolo sulla guerra” è perché non si è “ancora nel XX secolo liberi dai pregiudizi cavallereschi” (*). Raymond Trousson scrive che More rifiuta gli ideali cavallereschi “in nome di valori più umani” (**). Per Giuseppe Giarrizzo quelli “dell’aristocrazia guerriera” sono “falsi valori” che a ragione l’Utopia respinge (***). Giorgio Spini trova “del tutto coerente” che gli Utopiani usino “stratagemmi e inganni” per evitare spargimenti di sangue (****).

(*) Dupont, L’utopie et le roman utopique dans la litérature anglaise, cit., p.112.

(**) Trousson, Viaggi in nessun luogo, cit., p.38.

(***) Giuseppe Giarrizzo, Il pensiero politico inglese nell’età dei Tudor, in Storia delle idee politiche economiche e sociali, Torino : Utet, 1987, pp.695-809 (v. p.710). Anche Robert Shephard scrive che “in Utopia More repudiates the whole complex of values that defined Europe’s warrior aristocracy” (Robert Shephard, Utopia, Utopia’s neighbors, Utopia, and Europe, “Sixteenth century journal”, XXVI : 4 (1995), pp.843-856; v. p.847).

(****) Giorgio Spini, Le origini del socialismo : da Utopia alla bandiera rossa, Torino : Einaudi, 1992, p.12. Cosimo Quarta reputa “i metodi bellici degli Utopiani […] moralmente discutibili”, ma giunge poi alla stessa conclusione dicendo che “tuttavia sono i meno immorali che si possono scegliere in simili frangenti. Quei metodi sostituiscono aspre e cruente battaglie, eccidi, stragi di persone incolpevoli” (Quarta, Tommaso Moro, cit., p.396).

L’Utopia non condivide quindi i presunti valori degli ideali cavallereschi europei. Itlodeo nota peraltro, nel libro primo, che gli stessi stati europei non si fanno problemi a non rispettarli se ciò giova al proprio tornaconto (e non certo per motivi umanitari come, invece, è per gli Utopiani). Quando gli viene suggerito di mettere le sue conoscenze e le sue idee a disposizione di un sovrano in modo che la politica di quello Stato ne riceva i benefici, Itlodeo ribatte che non verrebbe ascoltato e che i consiglieri dei potenti pensano piuttosto a tessere trame con proposte quali “assegnare una pensione ad alcuni nobili della sua corte per farli aderire” alla propria parte, “dare appoggio di nascosto, visto che i trattati vietano di farlo a viso aperto, a qualche nobile in esilio che vanti pretese su quella corona”, “adescare con denari gli Svizzeri” (p.61 – dei mercenari svizzeri e della loro controparte nelle terre sconosciute immaginate in Utopia si dirà qui sotto).

Se il combattimento sul campo è inevitabile, gli Utopiani, piuttosto che esporre ai rischi i propri concittadini, preferiscono assoldare dei mercenari che trovano a disposizione nel paese degli Zapoleti (una versione narrativa dei mercenari svizzeri, come ricordava una nota a margine del testo che li definiva “un popolo non tanto diverso dagli Svizzeri” – p.193). Della morte dei mercenari zapoleti gli Utopiani “non si danno il minimo cruccio, certi come sono di guadagnarsi la più fervida riconoscenza del genere umano, se mai riuscissero a ripulire il mondo da quella caterva di scellerati sanguinari” (p.195). Qui More è piuttosto crudo e si può capire la perplessità di Quarta secondo il quale questo comportamento degli Utopiani “lascia certo esterrefatti” (*).

(*) Quarta, Tommaso Moro, cit., p.399.

Le colonie

Se la popolazione diventa eccessiva per l’isola, gli Utopiani cercano terre incolte sul vicino continente e si trasferiscono lì, accettando di buon grado di lavorare insieme a gente di quelle zone che abbia voglia di farlo. Se non viene loro concesso di utilizzare quelle terre, come si diceva sopra, gli Utopiani muovono guerra per averle (p.115).

Anche su questo punto l’Utopia ha ricevuto critiche. Secondo Ritter, quali che fossero le intenzioni di More, la politica delle colonie degli Utopiani appare come un’anticipazione dell’imperialismo britannico (*). Per Robbin S. Johnson gli Utopiani fanno valere la legge del più forte (**). Per J. C. Davis “all this contrasts rather oddly with the Utopians’ domestic attitudes” (***).

(*) Ritter, Il volto demoniaco del potere, cit., pp.85-88, 233.

(**) Robbin S. Johnson, More’s Utopia : ideal and illusion, New Haven – London : Yale University Press, 1969, pp.84-85.

(***) Davis, Utopia and the ideal society, cit., p.55.

Altri autori fanno però notare che non si tratta affatto di un’idea di conquista territoriale, ma del considerare la terra come un bene comune (*). Anche in questo caso va ricordato il passo del libro primo in cui si parla dei contadini espulsi dalle terre su cui lavoravano e che non chiederebbero altro che potersi mettere a lavorare su un terreno per guadagnarsi da vivere (**).

(*) Dupont, L’utopie et le roman utopique dans la litérature anglaise, cit., p.110; André Prévost, Thomas More 1477-1535 et la crise de la pensée européenne, sl : Mame, 1969, p.101; Trousson, Viaggi in nessun luogo, cit., p.38. Anche Henry W. Donner dà questa interpretazione, pur notando che un’applicazione nel mondo reale sarebbe complicata e soggetta ad abusi (Donner, Introduction to Utopia, cit., p.63).

(**) R. W. Chambers (Tommaso Moro, tr. di Marialisa Bertagnoni, Milano : Rizzoli, 1965 (ed. orig.: 1935), p.184) allude a tale passo. Quarta (Tommaso Moro, cit., p.391) cita Chambers dicendosi in disaccordo. Il libro di Quarta è ricco di osservazioni puntuali e precise su libri e articoli su Utopia scritti da altri autori. In questo caso, a mio parere, è però valida l’idea di Chambers.

La famiglia

Nella Repubblica di Platone tra i Guardiani, il ceto chiamato a dirigere lo stato ideale, non solo sono in comune i beni, ma c’è anche “comunanza dei figli e delle donne” (*). Nell’Utopia di More è abolita la proprietà privata (per tutti – d’altra parte, in Utopia non ci sono ceti), ma non viene cancellata la famiglia che ha, anzi, un ruolo centrale (**).

(*) Platone, La repubblica, tr. di Francesco Gabrieli, Milano : Rizzoli, 1999, pp.321-325.

(**) Dupont, L’utopie et le roman utopique dans la litérature anglaise, cit., p.141; Lewis Mumford, Storia dell’utopia, tr. di Roberto D’Agostino, Bologna : Calderini, 1969, pp.47, 49; Trousson, Viaggi in nessun luogo, cit., pp.33,38; Davis, Utopia and the ideal society, cit., p.50; Quarta, Tommaso Moro, cit., pp.78-133; Cosimo Quarta, Le ragioni della conservazione: Thomas More, in Il destino della famiglia nell’utopia, a cura di Arrigo Colombo e Cosimo Quarta, Bari : Dedalo, 1991, pp.193-221; Spini, Le origini del socialismo, cit., p.10.

Nell’Utopia, More assegna alle donne una posizione certamente migliore di quella che avevano nelle società dei suoi tempi. Le donne utopiane partecipano alla vita pubblica insieme agli uomini (*). More non arriva però a presentare una parità completa (cfr pp.117, 175-179). Una certa rigidità è presente anche nei rapporti tra genitori e figli e in genere tra anziani e giovani. Nonostante ci siano elementi di maggiore libertà, la famiglia utopiana mantiene una forte impronta patriarcale. Frank e Fritzie Manuel la definiscono “a benign patriarchal society” (**) e Cosimo Quarta, che ha esaminato in dettaglio la questione della famiglia in Utopia, segnalandone pro e contro, parla di un “modello patriarcale temperato” (***).

(*) Questo non era ben visto dal non altrettanto progressista Lodovico Zuccolo che, nella sua già citata critica all’Utopia di More, scriveva che per le donne le “virtù più fioriscono in una ritiratezza di vita” (Zuccolo, La Repubblica d’Evandria e altri dialoghi politici, cit., p.105).

(**) Frank E. Manuel – Fritize P. Manuel, Utopian thought in the Western world, Cambridge (Massachusetts) : The Belknap Press of Harvard University Press, 1979, p.134.

(***) Quarta, Tommaso Moro, cit., p.86.

In Utopia è ammesso il divorzio per decisione unilaterale di uno dei due coniugi in caso di adulterio dell’altro coniuge o per “insopportabile aggressività di carattere” oppure come separazione consensuale se i due non riescono ad andare d’accordo e “trovino entrambi degli altri accanto ai quali sperano di vivere più felici” (p.175).

La religione

In Utopia ci sono diverse religioni. Ciascuno è infatti libero di professare la religione che preferisce e di tentare di convertire ad essa gli altri, purché lo faccia senza offendere chi abbraccia una diversa fede (p.209) (*). C’è una timida apertura al sacerdozio femminile, limitato a “vedove di età matura” (p.219). Non si fanno sacrifici di animali (p.225).

(*) Il racconto sull’introduzione del cristianesimo in Utopia è un esempio dei principi utopiani. Itlodeo parla di Gesù e del cristianesimo agli Utopiani che ne sono favorevolmente impressionati, anche perché vi vedono delle analogie con le loro idee comuniste (“direi che abbia pesato non poco l’aver essi appreso che Cristo approvò la vita in comune dei suoi e che questa viene tuttora praticata nelle più genuine convivenze cristiane”). Molti Utopiani si convertono al cristianesimo. Nessuno di loro incontra ostilità tranne uno che non si era limitato a mostrare entusiasmo per la religione che aveva abbracciato, ma si era anche scagliato contro le altre “tuonando che esse erano un’empietà, scellerati e sacrileghi i loro seguaci, degni di essere condannati al fuoco eterno”. Per questo comportamento viene processato e condannato all’esilio (pp.207-209). Vale, dunque, la libertà di scegliere la religione che si preferisce e di fare proselitismo, ma attaccare con veemenza chi ha una diversa fede è ritenuto incompatibile con la civile convivenza.

C’è dunque in Utopia un’ampia libertà di religione, molto avanzata per i tempi in cui il libro fu scritto. Non è però una libertà di coscienza completa. Il credere che l’anima sia immortale e che dopo la morte ci siano premi e castighi in base al comportamento tenuto è ritenuto fondamentale. Chi non creda in tali dogmi è visto con sospetto dagli Utopiani e non viene scelto per alcuna carica pubblica. Non può esporre pubblicamente le sue idee in materia, anche se può discuterle con sacerdoti ed eruditi e, anzi, è invitato a farlo nella speranza che si riesca a fargli cambiare le sue convinzioni. E’ dunque soggetto a una certa dose di discriminazione. Non riceve però alcuna punizione, valendo anche in questo caso il principio utopiano che nessuno possa essere punito per motivi di religione (p.211) (*).

(*) Cosimo Quarta da una parte loda l’Utopia per la libertà di religione (“forse è questa la prima volta nella storia del pensiero occidentale che il principio di tolleranza viene affermato in una forma così chiara e diretta”), dall’altra vede nell’esclusione di chi non crede ai dogmi ritenuti basilari una limitazione a causa della quale la libertà di coscienza è “intaccata e minata alle radici” (Quarta, Tommaso Moro, cit., pp.319-326). Su una posizione analoga sono Victor Dupont, che ritiene tale esclusione un limite alla “largeur d’esprit” di More (Dupont, L’utopie et le roman utopique dans la litérature anglaise, cit., p.107) e Darko Suvin che definisce l’autore dell’Utopia come “tollerante di tutti i credi ma non – imperdonabilmente – dell’ateismo” (Darko Suvin, Le metamorfosi della fantascienza, Bologna : il Mulino, 1985, p.117).

Gli Utopiani “non si curano affatto, anzi si fanno beffe, degli auspici e delle altre pretese superstiziose di leggere nell’avvenire, cui fanno così largo ricorso gli altri popoli. Venerano invece i miracoli non riconducibili a veruna causa naturale, quali effetti e testimonianze di un intervento divino” (p.215). Sono ottimi astronomi, ma “non si sognano neppure di parlare di simpatia e antipatia fra i pianeti, né di tutta quell’impostura dei presagi astrologici” (p.141).

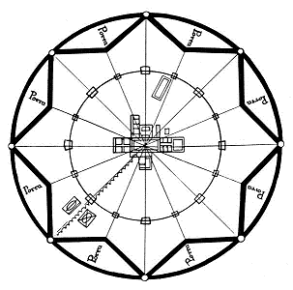

Immagini nell’articolo.

La mappa dell’Utopia all’inizio dell’articolo è un’illustrazione della prima edizione (1516), presa da Wikimedia Commons.

Le foto inserite nell’articolo sono mie. Il libro sulla finestrella di una trincea è Elizabeth-Marie Ganne, Tommaso Moro : l’uomo completo del Rinascimento, Cinisello Balsamo : San Paolo, 2004. Il libro aperto alla pagina con la mappa di Utopia è Caterina Marrone, Le lingue utopiche, Viterbo : Stampa Alternativa & Graffiti, 2004.